Как одна песня изменила ход истории: Священная война

«Священная война» — это не просто песня, это целая эпоха, символ единства и мужества, который вплетён в ткань истории Великой Отечественной войны. В ней заключены чувства миллионов людей, готовых бороться за свою Родину. Но что стоит за этой мелодией? Как возникновение одной композиции повлияло на моральный дух целой нации? Давайте заглянем за кулисы и раскроем тайны, которые таит в себе эта знаменитая песня.

Истоки и создание песни

Работа над «Священной войной» началась в тот момент, когда мир оказался на грани катастрофы. 22 июня 1941 года, когда Германия напала на Советский Союз, поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач и композитор Александр Васильевич Александров получили мощный импульс для творчества. Всего через два дня, 24 июня, текст песни был завершён, а уже 26-го числа состоялась её первая публичная премьера.

Это была не просто очередная песня, а крик души, отражающий общее настроение народа. В словах Лебедева-Кумача звучала не только тревога, но и решимость, готовность встать на защиту своей земли. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», — эти строки стали символом борьбы, объединяя людей в одно целое.

Патриотизм на передовой

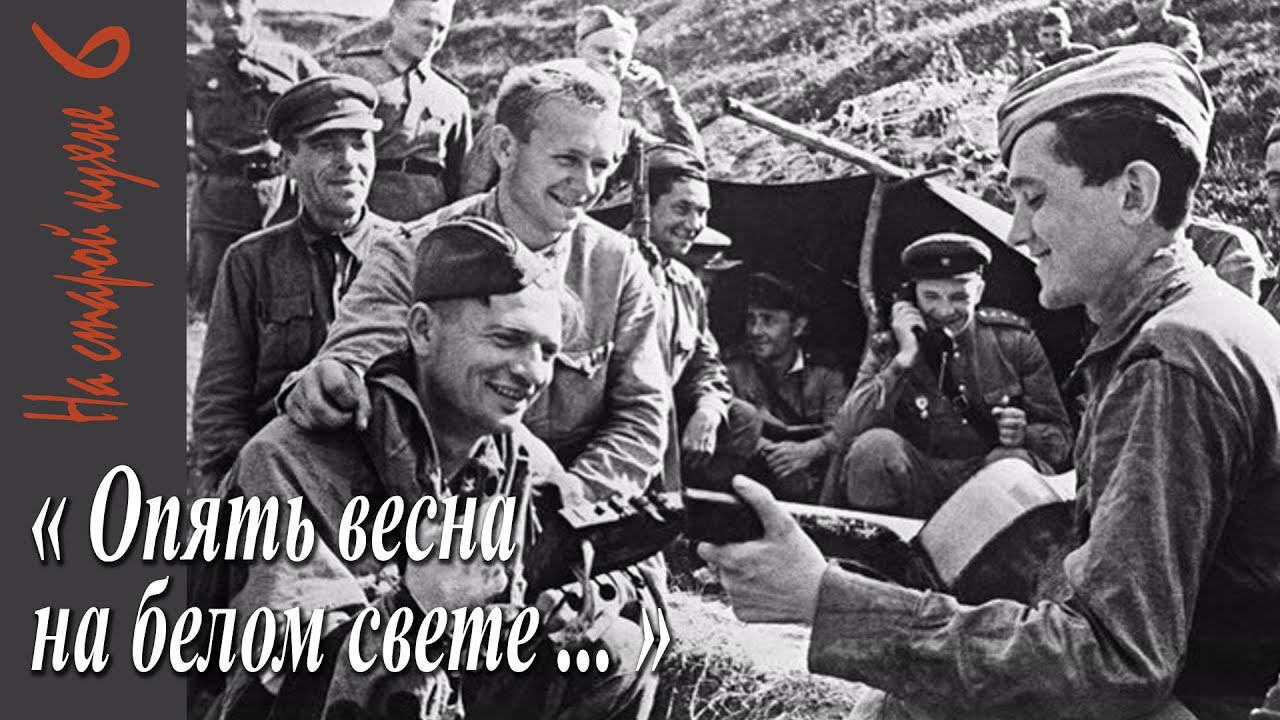

С самого начала «Священная война» стала неофициальным гимном для солдат, и её исполнение на фронте вдохновляло бойцов на подвиги. Несмотря на то что поначалу песня не звучала так часто в эфире, фронтовики воспринимали её как свою. Эта мощная композиция служила не только для поднятия боевого духа, но и для эмоциональной разрядки, напоминая о том, что они не одни, что за ними стоит вся страна.

- Эмоциональный отклик: Песня быстро завоевала популярность среди солдат и их командиров, становясь неотъемлемой частью военной культуры.

- Частые исполнения: На передовой её исполняли как профессиональные ансамбли, так и сами бойцы, внося элементы народного творчества.

- Символ надежды: В условиях войны «Священная война» стала символом надежды для миллионов людей, оставшихся в тылу.

Мелодия, ставшая военным маршем

Музыка, написанная Александровым, не оставляет равнодушным ни одного слушателя. Она полна торжественности и драматизма, а маршевый ритм задаёт уверенный тон. Каждый аккорд этой песни способен взбудоражить сердца, пробуждая в людях дух борьбы и непокорности.

Интересно, что создание такой мелодии было связано с традициями военного марша, которые использовались ещё с древних времён. Это не случайно — именно маршевый ритм подчеркивает собранность и готовность к действию, что в условиях войны было крайне важно.

Реакция советского общества

Песня, созданная в разгар войны, стала отражением настроений всего советского общества. Она вызывала бурные эмоции, служила связующим звеном между фронтом и тылом. Общество почувствовало, что они вместе, что каждая потеря — это не только горе семьи, но и горе всей страны.

«Не смеют крылья чёрные над Родиной летать», — эти слова звучат как приговор врагу и обещание защиты своей земли.

Наследие и влияние на культуру

«Священная война» оставила неизгладимый след не только в истории, но и в культуре. Песня стала олицетворением мужества и стойкости советского народа, и её нередко используют в фильмах и документальных хрониках, посвящённых Великой Отечественной войне.

Она стала символом не только для России, но и для многих стран, которые были союзниками в борьбе с фашизмом. «Священная война» переведена на множество языков и исполнялась за пределами СССР, что свидетельствует о её универсальности и значимости.

Значение для будущих поколений

Для будущих поколений «Священная война» стала не просто песней о войне, но и уроком о том, что значит защищать свою землю, свои идеалы и свою культуру. Она воспитывает патриотизм, напоминая о ценности свободы и независимости. Современная молодёжь, слушая эту песню, может поразмышлять о том, какой ценой была завоёвана мирная жизнь.

Таким образом, «Священная война» не теряет своей актуальности и сегодня. Она остаётся символом мужества, единства и силы духа, а также напоминанием о том, как важно помнить историю и героизм своих предков.